「令和の米騒動」から食の自給を考える──

北大名誉教授の農業経済学者・三島徳三さんに訊く(後編)

高騰の災いを福となす

田植えから1カ月ほど経ち、水稲の生長が進む上川地方の田園地帯。水田の転作が進み、周囲には小麦やソバ、野菜類の圃場も目立つ(6月28日)

消費者の理解と生産者らの努力から生まれる適正価格

5月後半から始まった随意契約による備蓄米の放出で浮き彫りになったことは、“小泉米”がもたらす国民の間の不公平感である──。こう看破するのは、農業経済学の研究者として半世紀にわたり農産物の流通問題を追究してきた三島徳三さんだ。日を改めて行なった2回目のインタビューでは、主食用米の複雑な流通構造について解説するとともに、農林水産省が進めようとする作況指数の廃止や玄米の篩ふるい目幅の変更などの問題点についても指摘。生産農家に対する直接支払い(所得補償)や食料自給率アップの必要性などについても示唆に富んだ提案が続いた。

(6月21日収録 ルポライター・滝川 康治)

小泉米は劇場型の人気取り政策

国民の間に広がった「不公平感」

──前回から1カ月ほど経ちましたが、91万トンあった備蓄米は用途変更分の5万トンを加えても、あと15万トン分しか残らないようです。

三島 報道によると、外食産業にも備蓄米の放出を拡大するそうです。小泉進次郎農水大臣による備蓄米対策は、大手のスーパーや小売店から始めて、だんだん中小のスーパーに移り、さらに米の小売店──と広げ、その過程で年産がどんどん古くなっていく。結局、“小泉米”で明らかになったことは、大手と中小のスーパー、小規模の米販売店との不公平感です。大手は古米くらいだが、小さな米屋には超古米が行く。

それと、買いたい人が希望しても入手できないという不公平感です。たまたま江別のスーパーに買い物に行くと、備蓄米購入のために大勢の人が並んでいました。でも長時間並んでも買えない人がいるようで、不公平感は大きいものと思います。

(みしま・とくぞう)1943年東京都生まれ。68年北海道大学大学院農学研究科修士課程修了。同研究科・農学部教授を経て名寄市立大学副学長などを歴任。専攻は農業経済学。農学博士。現在は北海道大学名誉教授、日本農業経済学会・日本農業市場学会の名誉会員。イタリア料理店「ラ・フォルケッタ」(江別市)の付属農園主として数十種類の野菜を栽培し、地産地消を実践中。著書『流通「自由化」と食管制度』(農文協・88年)、『地産地消と循環型農業』(コモンズ・2005年)、『農業市場論の継承』(日本経済評論社・06年)など。江別市在住

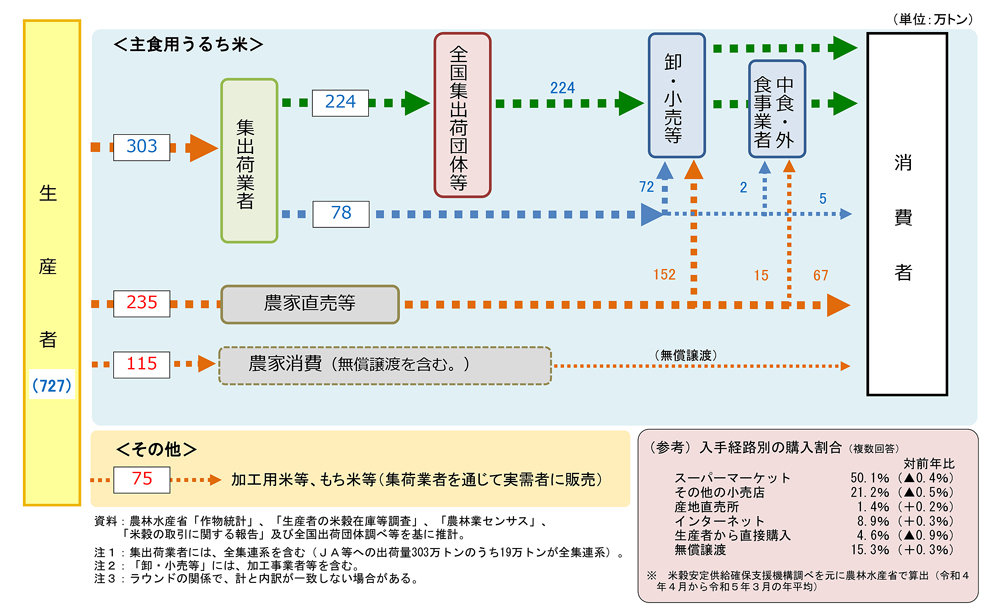

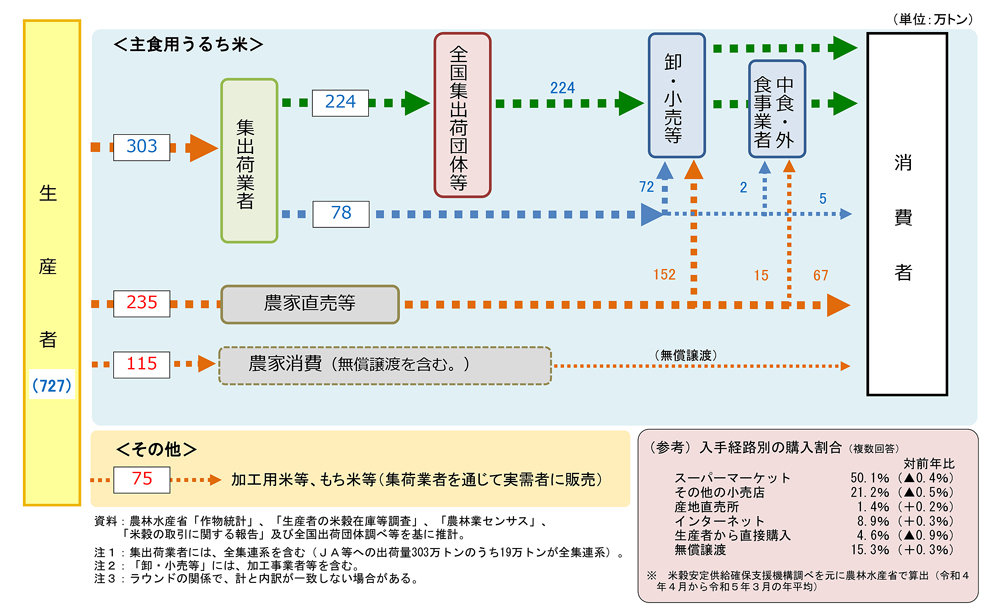

主食用米をめぐる流通の流れ(出典:農林水産省「米をめぐる状況について」

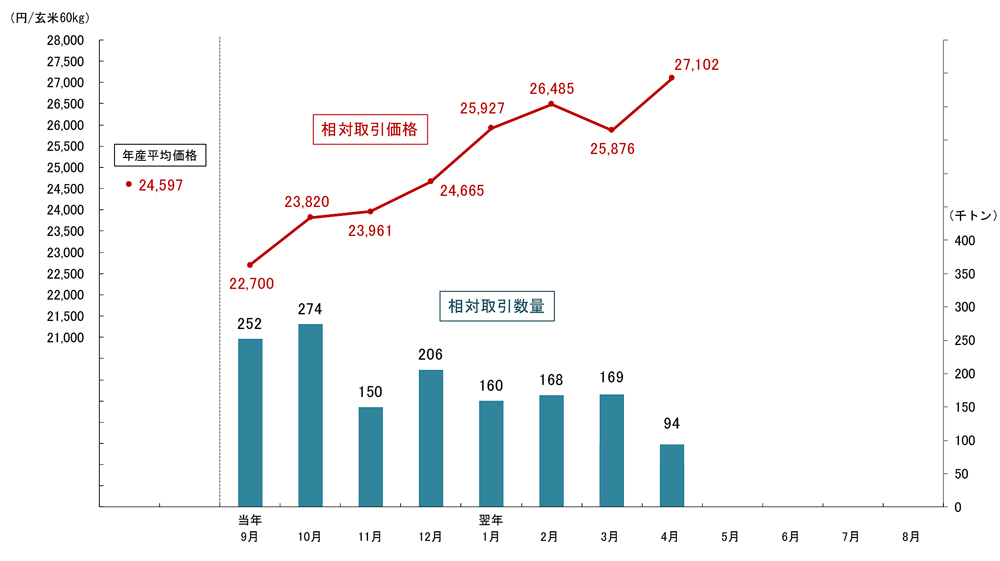

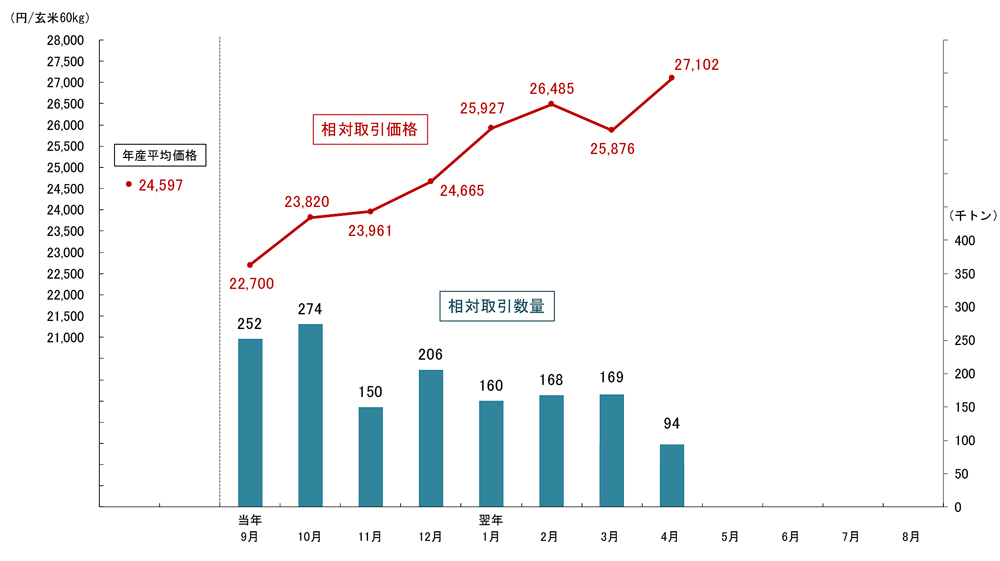

主食用米の相対取引価格・数量の推移(2024年9月~25年4月・農水省資料)

道産米の収穫風景(上川管内当麻町で)

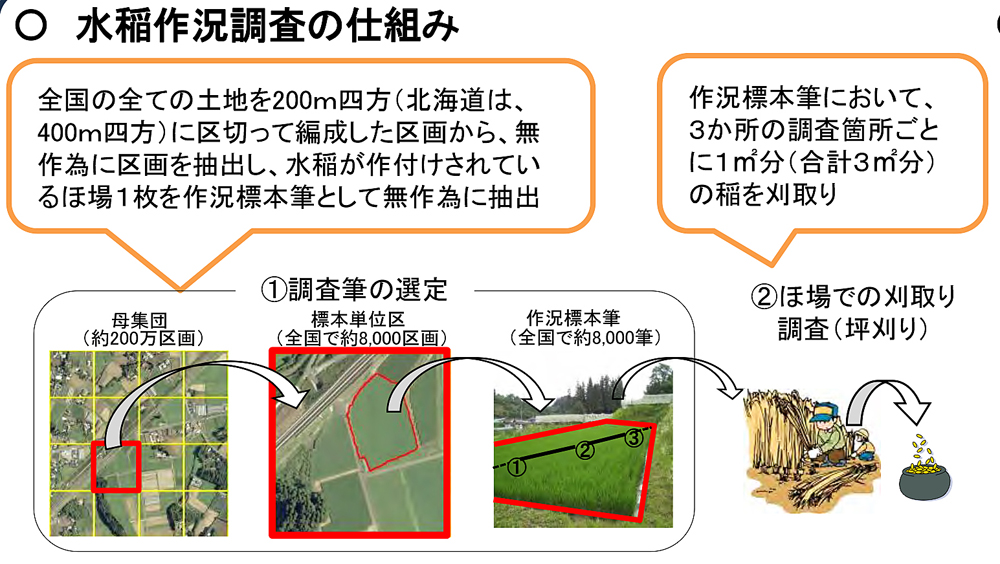

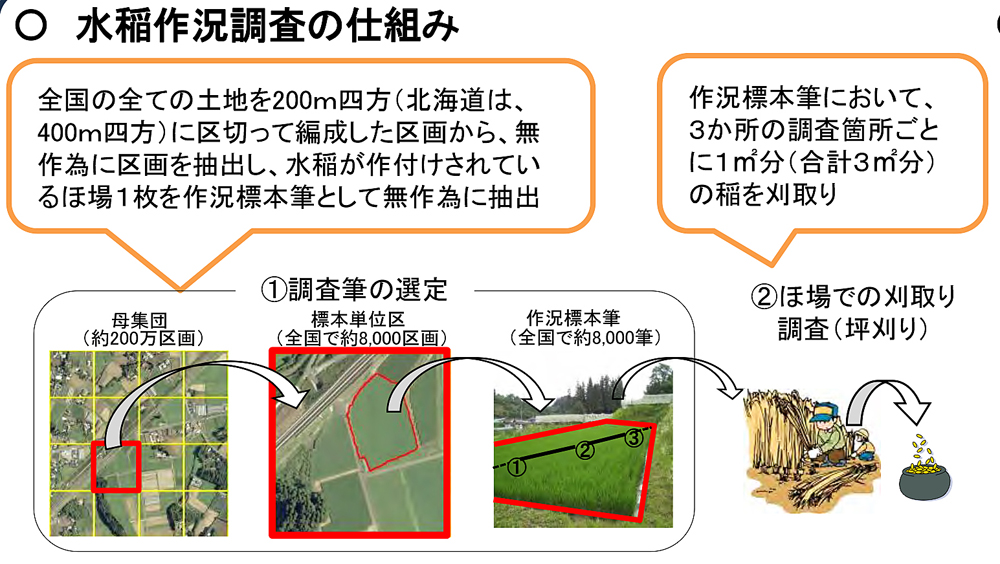

作況調査の仕組み(農水省資料)

士別市内にある農協のライスセンター

三島さんの著書『流通「自由化」と食管制度』

(みしま・とくぞう)1943年東京都生まれ。68年北海道大学大学院農学研究科修士課程修了。同研究科・農学部教授を経て名寄市立大学副学長などを歴任。専攻は農業経済学。農学博士。現在は北海道大学名誉教授、日本農業経済学会・日本農業市場学会の名誉会員。イタリア料理店「ラ・フォルケッタ」(江別市)の付属農園主として数十種類の野菜を栽培し、地産地消を実践中。著書『流通「自由化」と食管制度』(農文協・88年)、『地産地消と循環型農業』(コモンズ・2005年)、『農業市場論の継承』(日本経済評論社・06年)など。江別市在住

主食用米をめぐる流通の流れ(出典:農林水産省「米をめぐる状況について」

主食用米の相対取引価格・数量の推移(2024年9月~25年4月・農水省資料)

道産米の収穫風景(上川管内当麻町で)

作況調査の仕組み(農水省資料)

士別市内にある農協のライスセンター

三島さんの著書『流通「自由化」と食管制度』

目次へ

© 2018 Re Studio All rights reserved.