がん拠点病院「恵佑会札幌病院」の肝胆膵外科部長に森本守医師が着任

ロボット手術で国内屈指の実績

膵臓癌でも諦めない医療を提供

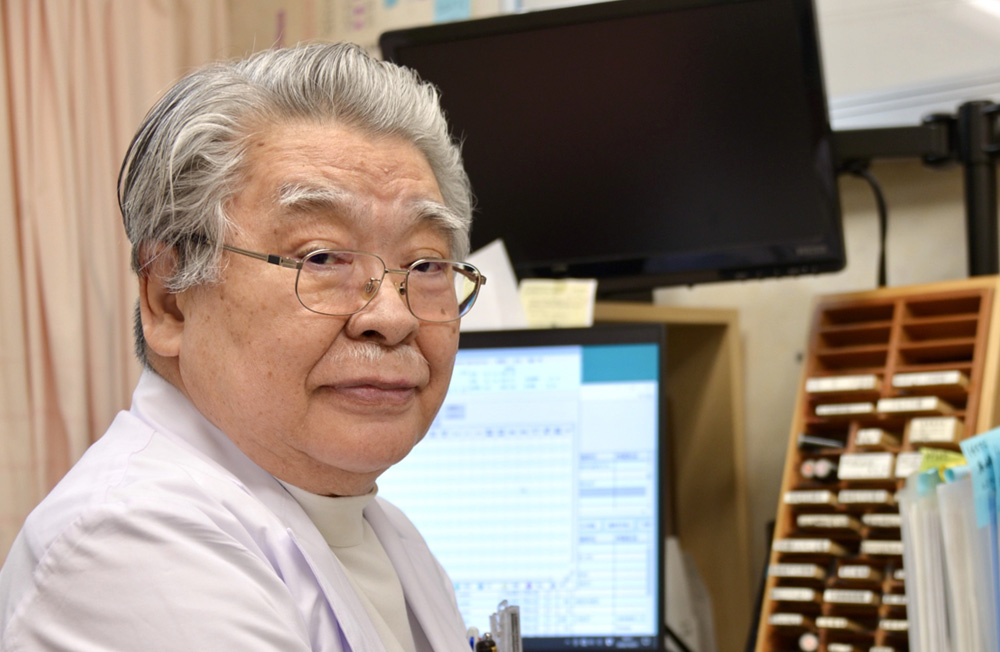

名古屋から札幌に転居し、新たな意欲で診療に臨む森本医師(恵佑会札幌病院の診察室で)

(もりもと・まもる)1973年広島市出身。2001年名古屋市立大学医学部卒業。愛知県がんセンター中央病院消化器外科、刈谷豊田総合病院内視鏡外科医長を経て13年から名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科で抗がん剤に耐性を持つ膵がんの研究に従事し15年に博士号を取得、20年から同科講師。25年4月から札幌恵佑会病院消化器外科・肝胆膵外科部長。日本肝胆膵外科学会高度技能専門医、日本内視鏡外科学会技術認定医、ロボット支援手術プロクター(指導者)、肝臓内視鏡外科学会ロボット肝切除委員会委員、日本肝胆膵外科学会技術認定委員。51歳

Medical Report

がん拠点病院、社会医療法人恵佑会札幌病院(高橋宏明理事長、229床)の消化器外科・肝胆膵外科部長に4月1日付けで、名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科講師の森本守医師(51)が着任した。森本医師は、手術支援ロボット「ダヴィンチ」を使った肝臓、胆道、膵臓分野(肝胆膵分野)の低侵襲治療で国内有数の技術を持つエキスパートとして知られており、食道がんの治療で全国的な知名度を持つ恵佑会札幌病院が肝胆膵分野の治療でも飛躍することが期待されている。その森本医師に膵臓がんの最新治療をはじめ、今後の方針や展望などを訊いた。

(6月18日取材 工藤年泰・武智敦子)

スタートした肝胆膵外科

この春、名古屋市立大学大学院医学研究科・消化器外科講師から恵佑会札幌病院の消化器外科・肝胆膵外科部長に着任した森本守医師は、肝胆膵分野のロボット手術で国内有数の実績と技術を有する専門医だ。

広島市出身で名古屋市立大学医学部卒業後は、愛知県がんセンター中央病院などに赴任。2008年に日本内視鏡学会が認定する「技術認定医」に合格し、翌年から愛知県がんセンター中央病院で専門的ながん治療に従事した。13年からは、名古屋市立大学大学院で抗がん剤に耐性を持つ膵がんの研究を行ない15年に医学博士号を取得。その後も肝胆膵外科領域の診療を続け、17年には日本胆肝膵外科学会の「高度技能専門医」に認定された。

5年前からは内視鏡手術の支援ロボット「ダヴィンチ」による治療をスタート。これまでに手掛けてきたロボットを使った肝胆膵外科手術は約300症例に上る中で、肝切除は約90%、膵体・尾部切除については100%、膵頭十二指腸切除は約50%をロボット手術で行なった。

ダヴィンチによる肝胆膵の外科手術は2022年の診療報酬の改訂で、「肝切除」のうち「胆管を切らない肝切除」が保険収載されている。一方、難易度が高い「胆管を切除する肝切除」は保険適用外だ。特に肝門部領域胆管がんに対するロボット手術は、海外では徐々に行なわれつつあるが、日本ではほとんど取り組まれていない。そうした中、森本医師は名古屋市立大学大学院で保険適用外のロボット手術の導入に向けた臨床研究にも従事しており、その執刀数は国内で最も多い。

このような豊富な実績を持つ森本医師が恵佑会札幌病院に赴任したのは同院のロボット・内視鏡センター長の北上英彦医師からの誘いがあったからだ。

「北上先生とは刈谷豊田総合病院(愛知県刈谷市)で2年間一緒に仕事をしていた仲で、以前から『一緒に仕事をしないか』と誘われていました。名古屋を引き払うことには迷いもありましたが、元々北海道が大好きなことや大学での研究が一段落したこと、何より妻の『行こう』という言葉に背中を押され、札幌に来ることを決めました」(森本医師、以下同)

恵佑会札幌病院は食道がんの治療で知られているが、森本医師の着任により肝胆膵分野のがん拠点病院としても飛躍が期待されることになった。こうした中で現在、同医師が取り組んでいるのが「肝胆膵外科の体制づくり」だ。

「当院でもロボットを使った低侵襲の肝切除や膵切除を提供できるようになりましたが、イチからのスタートを踏まえ、まずは患者さんの受け入れ体制を整えていきたい」

肝胆膵外科の外来は森本医師が診ているが、手術に当たっては先述の北上医師を筆頭にした「ロボットチーム」がサポートしており、チームワークは万全だ。

恵佑会札幌病院でコンソールからダヴィンチ手術に臨む森本医師

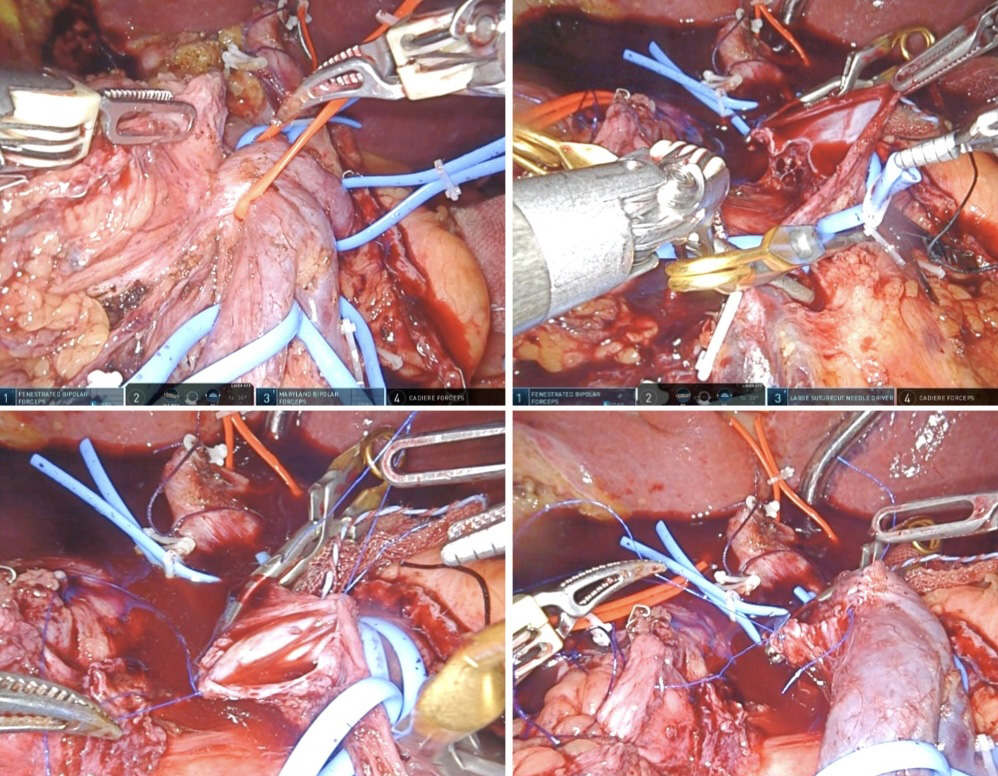

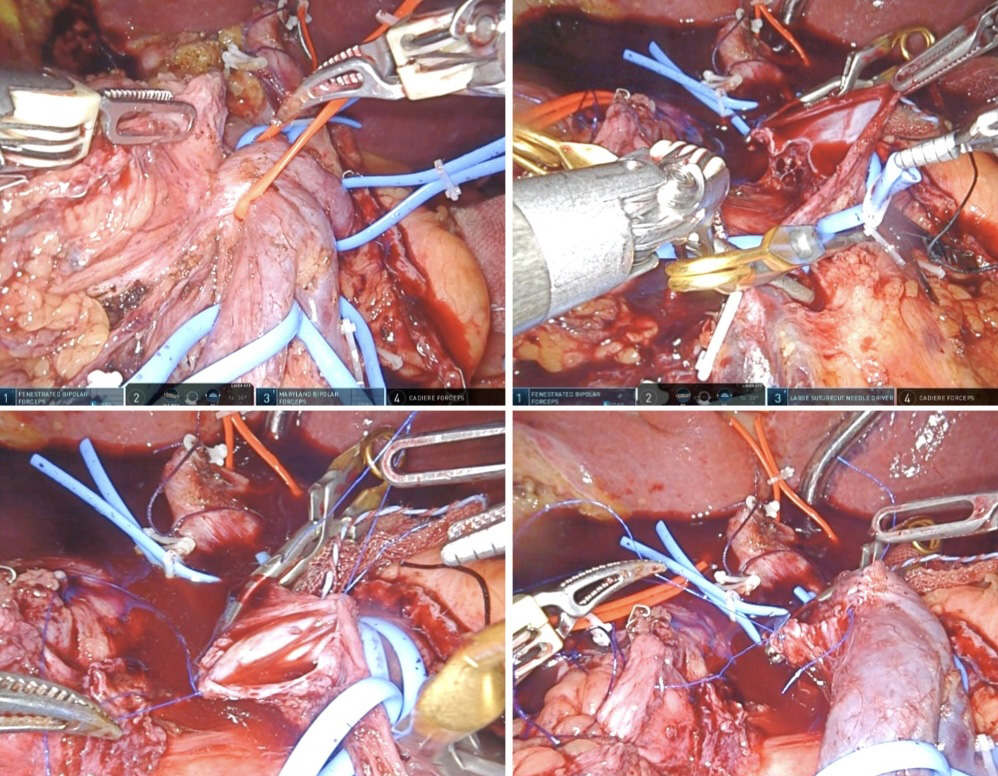

ダヴィンチを使った膵頭部がんに対する門脈合併膵頭十二指腸切除術(森本医師による臨床研究例)

肝胆膵分野のスペシャリストして知られる森本医師

恵佑会札幌病院でコンソールからダヴィンチ手術に臨む森本医師

ダヴィンチを使った膵頭部がんに対する門脈合併膵頭十二指腸切除術(森本医師による臨床研究例)

肝胆膵分野のスペシャリストして知られる森本医師

難治性の膵臓がんにも朗報

「肝胆膵」の領域でも特に膵がんは早期発見が難しく、診断がついた時は手術ができないケースが多い。しかし、近年は化学療法の進化などで手術ができるまでに改善する人も増えている。

膵臓の働きには大きく2つあり、ひとつは食べたものを消化するアミラーゼという消化液の分泌。もうひとつは糖の代謝に必要なインスリンなどのホルモンを分泌し、血糖値のコントロールを担う役目だ。

膵がんは発生した段階では症状が出にくいため、発見された時点で約半数が転移を伴う生存期間の短い予後不良ながんのひとつとされる。発症比率としては男性に多く、発症年齢のピークは60~70代。発症する背景には喫煙、飲酒、肥満などのリスク因子のほか糖尿病といった生活習慣病がある。中でも糖尿病患者は膵がんになる可能性が高く、膵がん患者の7~8割が糖尿病の持病があると言われる。

「膵頭部がん」「膵体部がん」「膵尾部がん」に大別され、膵頭部がんは膵管や胆管の閉塞で腹痛や黄疸が出ることもある。一方、膵体部がんと膵尾部がんには、このような閉塞症状がないため見つかった時は症状が進行し切除できないケースが多い。

一般的な検診で膵がんを見つけることは難しく、がん細胞で多くつくられるタンパク質「腫瘍マーカー」が血液に含まれていないかを調べたり、CT(コンピュータ断層撮影)による画像診断を行なう。

「膵がんが発見されるのはほとんどがCTです。まずはお腹をCTで撮り、がんの疑いがあればば内視鏡などを用いてさらに細かく調べます。PET-CT(ポジトロン断層撮影とCTを組み合わせた装置)検査もがんの同定や転移の有無を調べるのに有用です」

CTで膵がんと分かる場合は症状がかなり進行しており、手術できない可能性もある。治療は画像診断で腫瘍の切除が可能か不可能かを判断し、切除が可能であれば術前に抗がん剤治療を行なってから手術という流れだ。一方、ひとまず切除が不可能な患者についても抗がん剤や放射線治療で腫瘍を縮小してから手術を行なうケースもある。膵がんは抗がん剤が効きにくいとされてきたが、近年の抗がん剤の進化には目を見張るものが多い。代表的なものとしては「ゲムシタビン」に「アブラキサン」という抗がん剤を加えた治療が効果を上げている。

「抗がん剤で膵がんを治すまでにはなっていませんが、10年ほど前に比べると抗がん剤による化学療法はかなり進化しています。1回目は入院して点滴を行ない、以降は外来による通院治療(2~3カ月)です。それを経て、手術ができるかどうかを再判定し、無理であれば抗がん剤治療を継続します」

膵がんの手術をめぐっては体への負担が低い「ダヴィンチ」を使うのも選択肢のひとつ。進行した膵がんで重要な血管にまで腫瘍が広がっている症例では、腫瘍と血管を一緒に切除し、つなぎ直す血管合併切除再建術を行なう。難易度の高いこの手術は残念ながら公的保険の適用外となっている。

この中で森本医師は「ロボット手術は、血管合併切除を伴う膵頭十二指腸切除などの複雑かつ繊細な操作に適しています。開腹手術や腹腔鏡下手術を超える優れたツールとして、今後は手術アプローチの第一選択になると考えています」と期待を寄せている。

同病院では最新鋭の「ダヴィンチXi」を2台導入しているが、手術に要する時間は膵がんのある部位によって異なる。例えば膵頭部がんであれば、切除してからつなぐ作業があるので開腹手術なら約6時間だが、ロボットを使うとプラス2時間で約8時間かかる。一方、膵体部と膵尾部については切除だけなので、手術にかかる時間は開腹の4時間に2時間をプラスした6時間程度となる。

「ダヴィンチを使うと早く手術が終わると考えている人が多いようですが、実は開腹より時間がかかります。ゆっくり丁寧に進める緻密な手術と思ってもらいたい。肉眼よりも良く見えますし、切除するラインの見極めは開腹手術よりダヴィンチの方が低侵襲で優れていると思います」

「手術時間は長いが術後の回復は早く、出血量が少ないので患者さんの体に対するストレスが少ない」というのが概ねの評価で、膵頭部がんでは約2~3週間、膵体部や尾部のがんであれば1週間程度で退院できるという。

恵佑会を後進育成の拠点に

今後、森本医師は「日本肝胆膵外科学会」が認定する高難度施設を恵佑会札幌病院として目指す考えだ。この施設認定を受けると「日本肝胆膵外科学会高度技能医」の育成を行なう修練施設として公認される。認定の条件は指導医か技能医がひとり以上常勤しており、年間の高難度肝胆膵外科手術の件数が50件以上であれば「修練施設A」、30件以上なら「修練施設B」として認められることになる。

道内では札幌医大附属病院や北海道大学病院といった大学病院が多くの肝胆膵外科領域の治療を手掛け、「修練施設A」に認定されているが、民間病院ではまだ例がない。

森本医師は、「ずっと開腹手術や腹腔鏡下手術を手がけてきた医師が、いきなりロボット手術を行なうのはかなり難しい。操作をきちんと学びロボットならではの特有な動きに慣れていないと危険が伴い、一歩間違えると凶器にもなります。技術を習得し上手く扱えるようになるには時間もかかりますし、真剣に取り組まなければなりません」とした上で次のように続ける。

「だからこそ、私ひとりでやるのはもったいない。修練施設Aとなった恵佑会札幌病院で多くの若い医師たちに技術を学んでもらい、ロボット手術のエキスパートとして日本全国へと羽ばたいていってほしい」

医療の世界を目指したきっかけを「医者になった兄の影響」とする森本医師だが、「自分が医者になってからは、外科医の仕事をもっと突き詰めたいとの思いが強くなってきました。前立腺がんと診断された時にはすでに転移しており、手術ができずに亡くなった父親に対する後悔もあります」と自身のモチベーションを語る。

「だからこそ、自分の患者さんにはこれまでに培ったさまざまな技術を駆使し、安全・安心で諦めない医療を提供していきたい」

泌尿器科領域に続き、またひとり頼もしい専門医を得た恵佑会札幌病院。同病院における肝胆膵外科領域の発展を期待したい。

目次へ

© 2018 Re Studio All rights reserved.