再生可能エネルギーを問い直す【5】──70年代からあった超低周波被害

“脱炭素”の御旗の下で回る風車の健康リスク

2021年09月号

2020年から稼働した銭函風力発電所

被害者を封じ込める国の不確かな姿勢

政府は再生可能エネルギーの占める割合を2030年度までに最大38%引き上げることを決めた。脱炭素社会の実現に向け主力電源に転換していくためだが、手放しでは喜べない。風力発電の立地する地域では低周波・超低周波音が原因とみられる健康被害が報告されているからだ。環境省はこの問題について「明らかな関連を示す知見は認められない」としているが、小樽市在住で風力発電による超低周波音の研究を続けてきた後藤美智子さんは「巨大な風車になるほど、超低周波領域には莫大なエネルギーが集中している」と危機感を強めている。被害者を封じ込める国の不確かな姿勢と超低周波音測定に関する疑問を追った。(武智 敦子)

超低周波音とは何か

人間の可聴音は20ヘルツから2万ヘルツとされ、聞こえにくい100ヘルツ以下は低周波音、中でも聞こえないとされる20ヘルツ以下は超低周波音と呼ばれる。

風力発電や工場、家庭用ヒートポンプなどから発生する低周波・超低周波が振動となって体に伝わると人によっては頭痛や耳鳴り、めまい、不眠などの健康被害を起こすことが知られている。騒音は遠く離れると減衰するが、低周波・超低周波音は遠くまで届き建物にも侵入する。超低周波音により民家の家具類が振動し、カタカタを不気味な音をたてることは1970年代から報告されている。

少し専門的な話になるが、人の耳は同じ音圧レベル(単位・デシベル)でも周波数(単位・ヘルツ)によって聞こえ方が異なり、特に低い音に対する感度は低い。通常の騒音測定に用いられる「A特性」は、人の聴力による感じ方の大きさに合わせて音圧レベル(音の強さ)の数値を周波数ごとに補正している。

一方、超低周波領域の測定についてはISO(国際標準化機構)が1995年に規定した「G特性」(ISO7196)が用いられている。

これは、超低周波音が人体に及ぼす感覚を評価するために周波数ごとに音圧レベル測定値を補正したものだ。同機構の加盟国である日本は2000年にG特性音圧レベルを組み込んだ低周波音圧レベル計の導入と、測定方法の「マニュアル」を公表している。

G特性の補正値は10ヘルツ・音圧レベル100デシベルを基準(0レスポンス)とし、人が超低周波音を感じ取ることのできる最小の音圧レベルである「感覚閾値」(かんかくいきち)をもとに決めている。

周波数に対して感覚が鈍感ならマイナス、敏感ならプラスに補正をかける。具体的には1ヘルツの実測値を43デシベル分低く評価するため、実測値が143デシベルの場合は100デシベルとゼロ評価に近い。

本シリーズ(2021年6月号)にすでに登場いただいている後藤美智子さんは、夫の言行さんが2009年に結成した「銭函海岸の自然を守る会」で風力発電の立地に反対する運動を続けてきた。

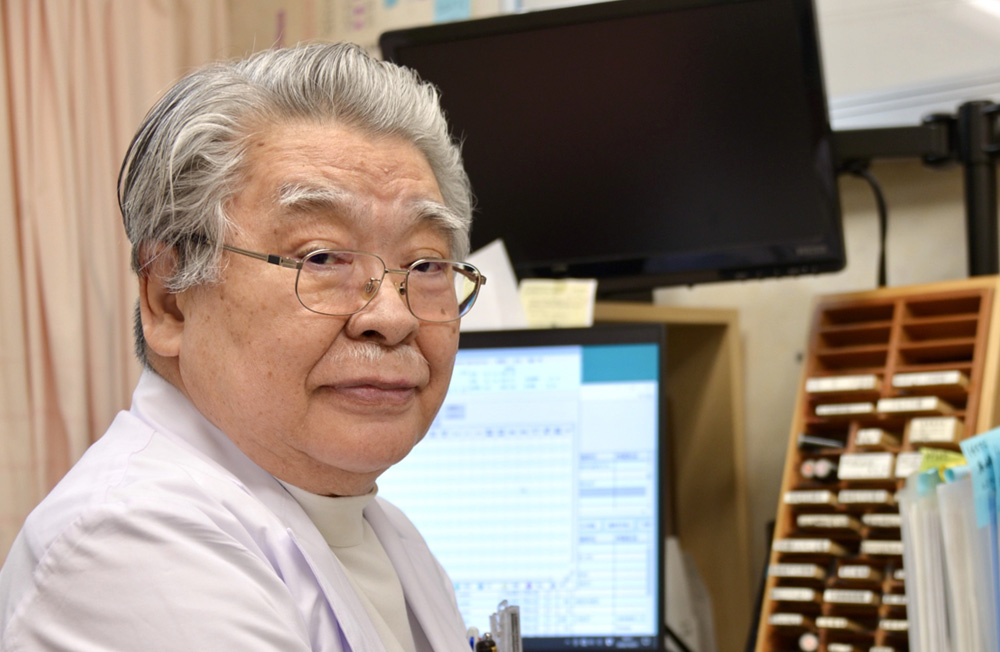

風車による音の研究を行なっている後藤さん

汐見氏が公害等調整委員会に提出した意見書

O氏宅の測定データを用いながら「G特性補正値で風車被害を切り捨てることはできない」と話す後藤さん

毛無山付近はこんな風景に変わる?(写真は住民団体が作成した巨大風力発電のイメージ)

風車による音の研究を行なっている後藤さん

汐見氏が公害等調整委員会に提出した意見書

O氏宅の測定データを用いながら「G特性補正値で風車被害を切り捨てることはできない」と話す後藤さん

毛無山付近はこんな風景に変わる?(写真は住民団体が作成した巨大風力発電のイメージ)

目次へ

© 2018 Re Studio All rights reserved.