「令和の米騒動」から食の自給を考える──

北大名誉教授の農業経済学者・三島徳三さんに訊く(前編)

地産地消を取り戻せ

店頭の米は消費税込みで4千円超えのものがまだ目立つ(6月2日、札幌市内のコープさっぽろ)

高騰の背景にある流通完全自由化と米農家のJA離れ

大凶作が続いたわけでもないのに政府が保有する備蓄米が放出され、消費者は“2千円の米”を求めては列をなす……。主食用米の需給の逼迫は、コロナ明けにともなう消費の回復や猛暑による高温障害と精米歩留りの低下など複合的な要因によるもの。そんな中で「食糧法」の主旨を拡大解釈し、虎の子の備蓄米に手をつけるようでは、本格的な食料危機の時にはお手上げになるのではないか──。そこで、50年以上にわたり農産物の流通問題を追究してきた農業経済学者の三島徳三さん(北大名誉教授)を訪ね、「平成の米騒動」が起きた背景や矛盾点、今後の課題などを訊いた。

(5月27日収録 ルポライター・滝川康治)

複合的な要因により価格が急騰

背景に絶対的な供給量の不足が

──昨年来の国産米価格の急騰をどう捉えていますか。

三島 ここ数年、米の価格は安定しており、昨年は5キロ2千円くらいでした。それが2倍になるとは、わたしも予想できなかった。明らかに異常です。ところが、農協組織のトップであるJA全中(全国農業協同組合中央会)の山野徹会長は定例記者会見で、「今の価格が高いとは思わない」と言いました。国民感情からみておかしいし、農協の信用にも関わる発言かと思います。

──2倍にも上昇した理由は?

三島 これまで米の需要は毎年10万トンくらいのペースで減っていたのですが、コロナ明けで外食やインバウンドの消費が増え、総需要量では一昨年から増加してきました。そこに2023年産は猛暑による高温障害が発生し、精米歩留まりも悪かった。需要に対して供給が足りず、値上がりが避けられないわけです。

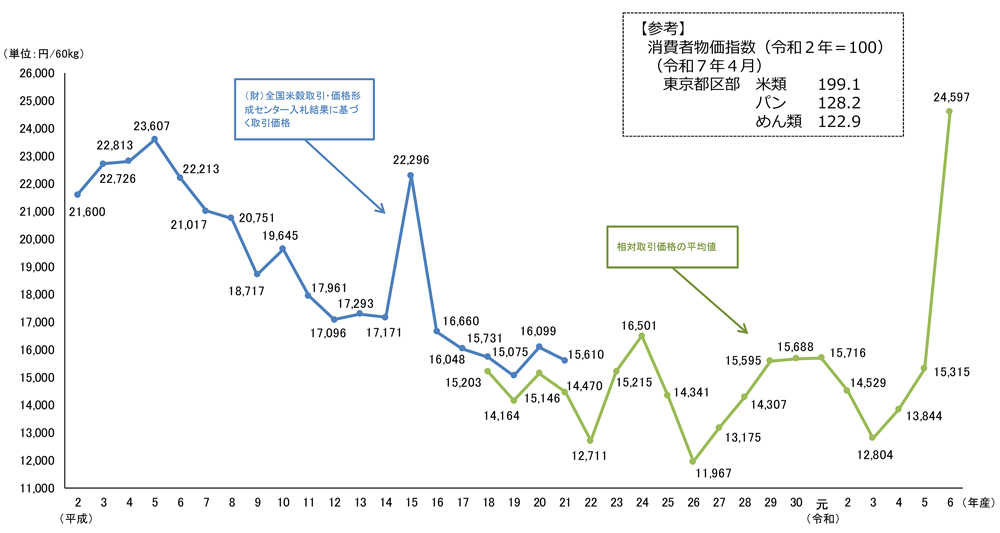

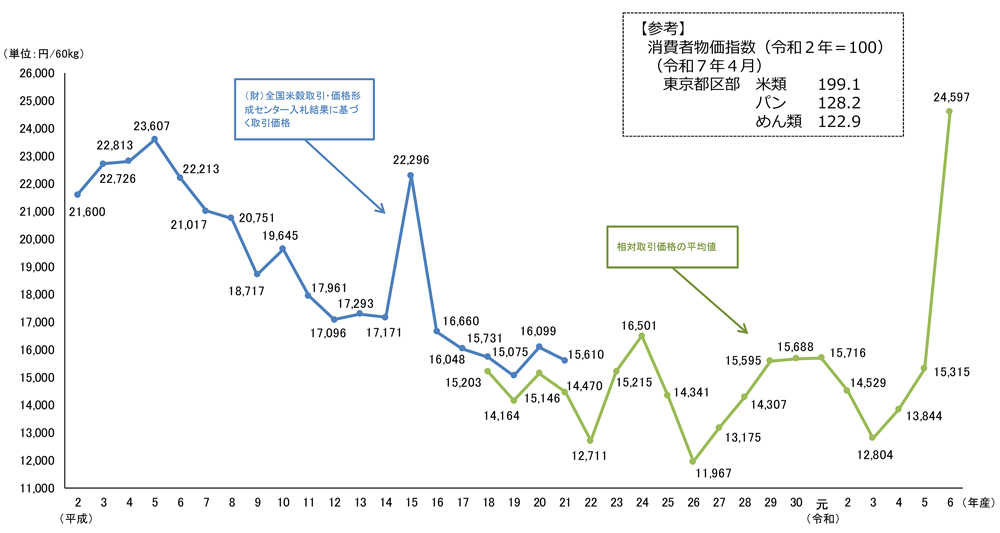

──「30年前(95年)の価格に戻った」という声もありますが。

三島 考えてほしいのは、95年は食糧管理(食管)制度が廃止された年です。当時は、政府米と自主流通米があり、価格は後者を指標にしていた。大冷害で「平成の米騒動」があった93年、自主流通米の価格形成センターが示した平均が玄米60キロで2万3千円(5キロ換算で1900円強)くらいでした。

(みしま・とくぞう)1943年東京都生まれ。68年北海道大学大学院農学研究科修士課程修了。同研究科・農学部教授を経て名寄市立大学副学長などを歴任。専攻は農業経済学。農学博士。現在は北海道大学名誉教授、日本農業経済学会・日本農業市場学会の名誉会員。イタリア料理店「ラ・フォルケッタ」(江別市)の付属農園主として数十種類の野菜を栽培し、地産地消を実践中。著書『流通「自由化」と食管制度』(農文協・88年)、『地産地消と循環型農業』(コモンズ・2005年)、『農業市場論の継承』(日本経済評論社・06年)など。江別市在住

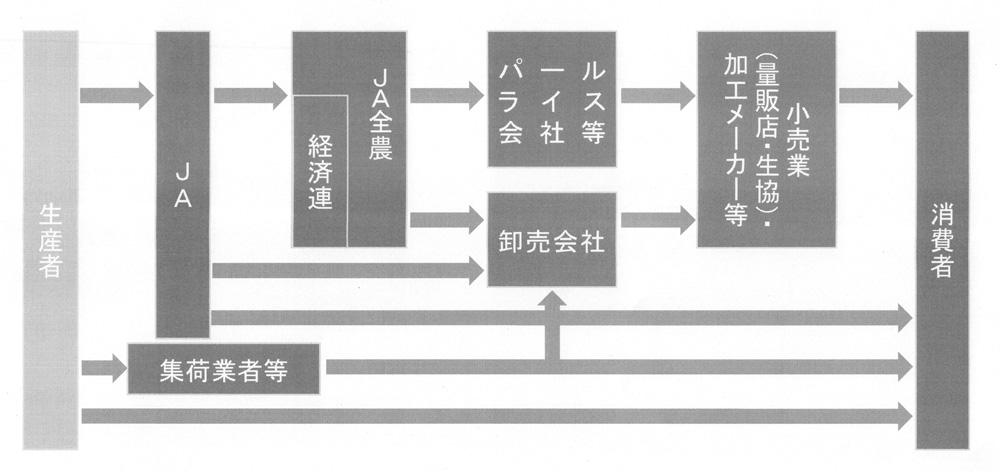

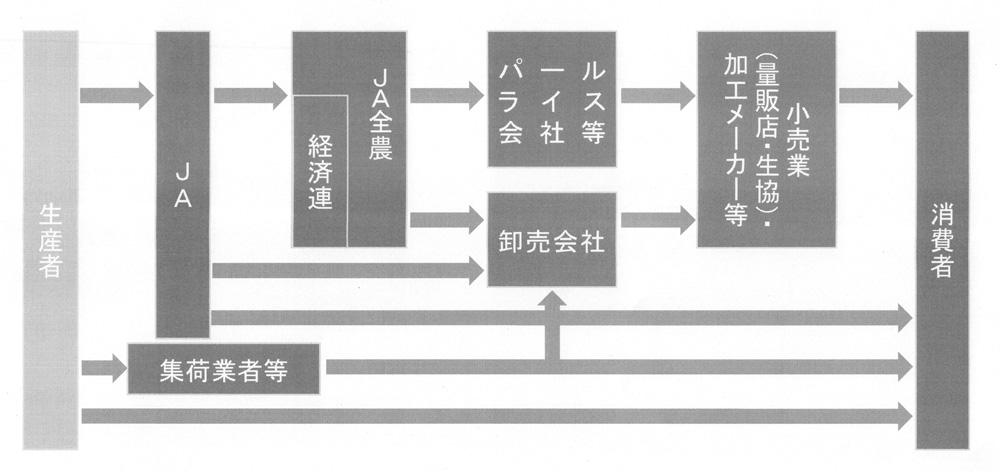

主食用米の流通の流れ(出典:内閣府資料)

長期的にみた主食用米の価格の推移(出典:農林水産省資料)

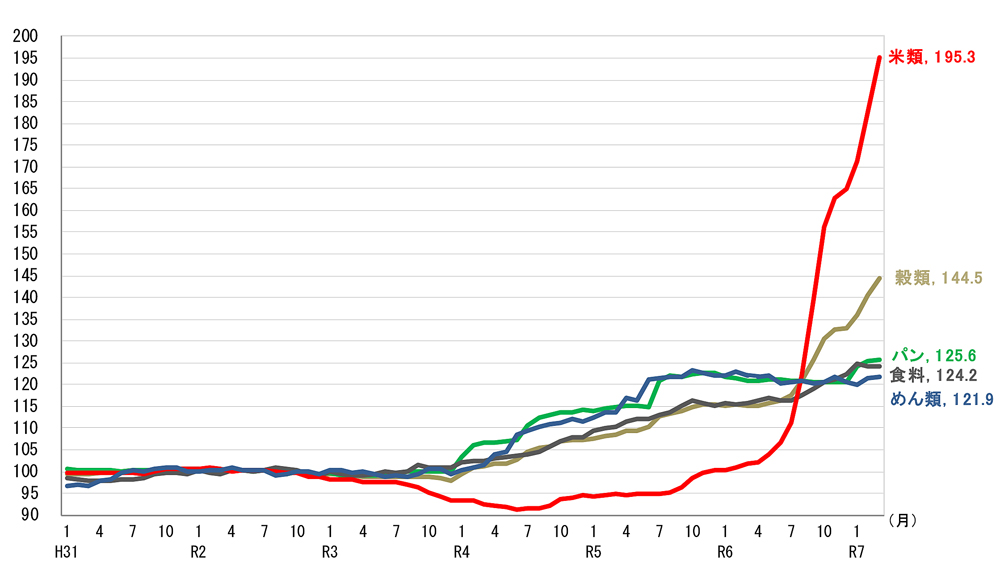

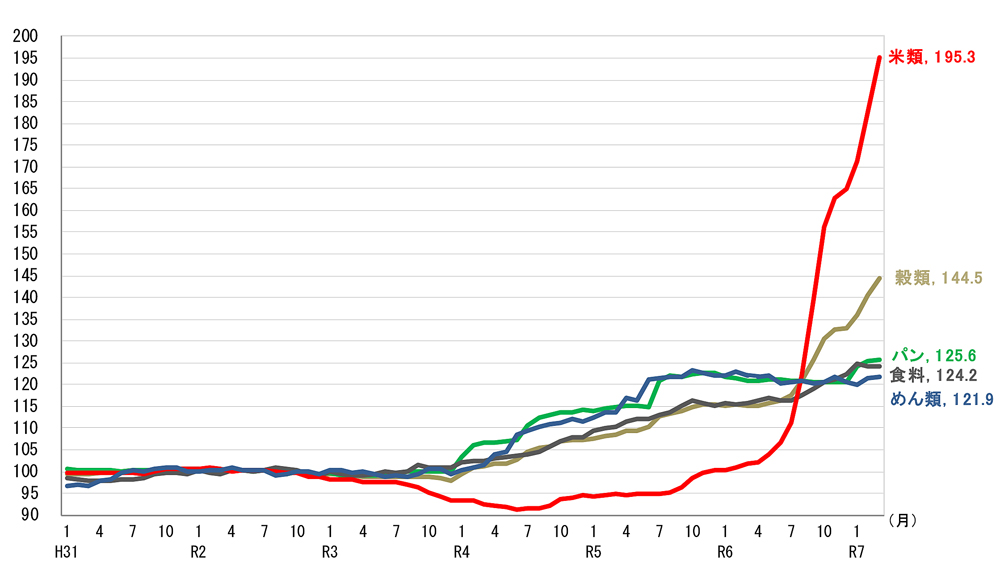

近年の米類やパン、麺類の価格の推移(出典:農水省「米に関するマンスリーレポート」)

(みしま・とくぞう)1943年東京都生まれ。68年北海道大学大学院農学研究科修士課程修了。同研究科・農学部教授を経て名寄市立大学副学長などを歴任。専攻は農業経済学。農学博士。現在は北海道大学名誉教授、日本農業経済学会・日本農業市場学会の名誉会員。イタリア料理店「ラ・フォルケッタ」(江別市)の付属農園主として数十種類の野菜を栽培し、地産地消を実践中。著書『流通「自由化」と食管制度』(農文協・88年)、『地産地消と循環型農業』(コモンズ・2005年)、『農業市場論の継承』(日本経済評論社・06年)など。江別市在住

主食用米の流通の流れ(出典:内閣府資料)

長期的にみた主食用米の価格の推移(出典:農林水産省資料)

近年の米類やパン、麺類の価格の推移(出典:農水省「米に関するマンスリーレポート」)

目次へ

© 2018 Re Studio All rights reserved.