変形性膝関節症にラジオ波治療を導入した北海道整形外科記念病院

合併症などで手術ができない患者の疼痛を緩和する新治療

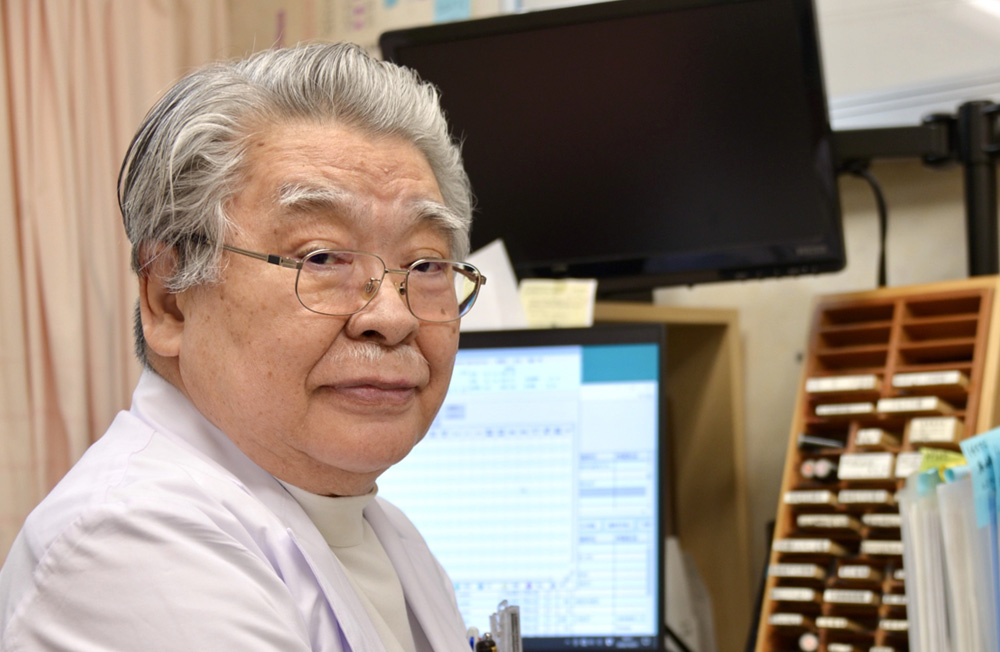

ラジオ波治療のメリットを説明する鈴木副理事長

(すずき・こうじ)1959年釧路市出身。83年北海道大学医学部卒業、同大整形外科教室入局。92年米国留学を経て2000年北海道整形外科記念病院診療部長就任。15年同病院副院長、20年から副理事長。医学博士。北海道大学大学院医学研究科客員准教授。日本整形外科学会認定整形外科専門医。日本関節病学会功労会員。65歳

Medical Report

国内有数の整形外科専門病院、医療法人 北海道整形外科記念病院(札幌市豊平区・199床、加藤貞利理事長)がこのほど変形性膝関節症の治療に「末梢神経ラジオ波焼灼療法(ラジオ波治療)」を導入した。昨年6月に保険収載されたばかりの新しい治療法で、高齢や糖尿病などの合併症のため人工関節置換術ができない患者の選択肢となりそうだ。同病院副理事長で変形性膝関節症のエキスパートである鈴木孝治医師(65)は、「手術を受けられない患者さんの中にはヒアルロン酸注射を長く続けているケースも多い。そのような方にとってもラジオ波治療は朗報となるでしょう。国内で始まったばかりこの治療を普及させるべく取り組んでいきたい」と意欲を口にしている。

(11月25日取材 工藤年泰・武智敦子)

保存療法だけでは痛みを管理できない患者に朗報

「正座ができない」「階段の昇降時に膝が痛い」──。このような膝のトラブルの主な原因は、大腿骨と脛骨(けいこつ)の継ぎ目にあたる膝関節の軟骨がすり減ってしまう変形性膝関節症によるもの。この変形性膝関節症は加齢や肥満、運動不足などによる一次性とスポーツなどによる半月板や靭帯の損傷や関節リウマチによる炎症で変形が進行する二次性のものがあるが、患者の多くは一次性によるものだ。

北海道整形外科記念病院の鈴木孝治医師によると、同病院の患者の8割が女性で、多くは50代から膝の痛みを訴え始め、人工膝関節置換術などの手術を行なうのは60代以降が多いという。

治療法は「保存療法」と「手術療法」があり、症状が軽ければ変形性膝関節症の痛みの緩和と進行を遅くすることを目的とした「保存療法」が行なわれる。保存療法には、鎮痛剤やヒアルロン酸注射などの薬剤で痛みを抑える薬物療法とリハビリテーションなどを行なう非薬物療法がある。また、自分の血液や皮下脂肪から抽出した細胞を注射する再生医療もあるが、進行した症例にはあまり向かないという。

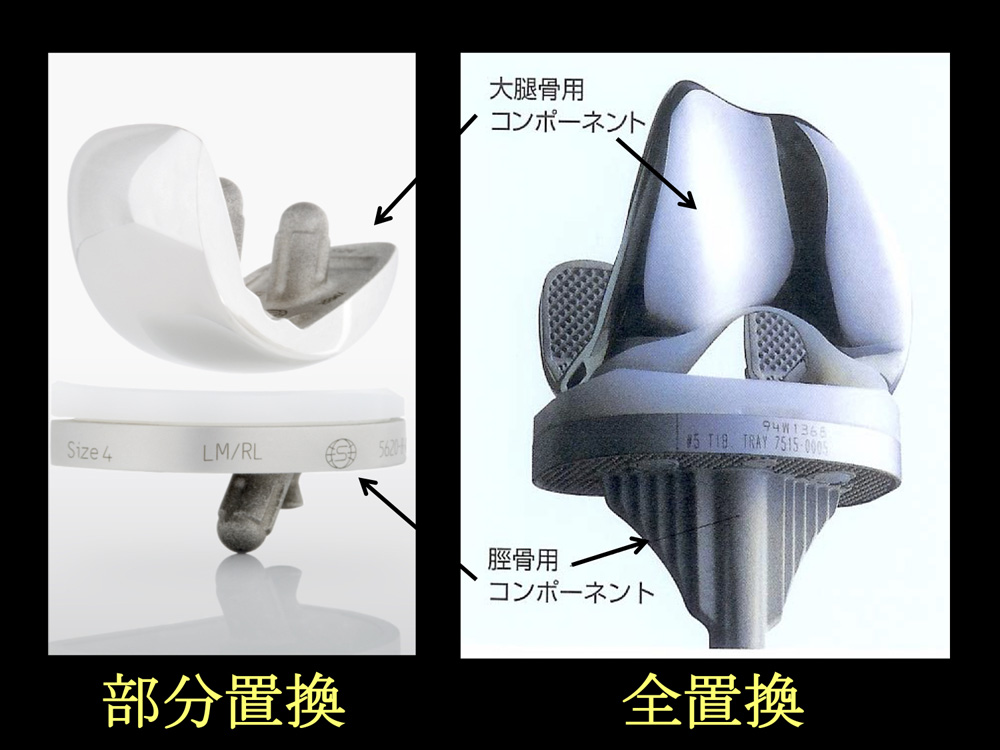

保存療法で痛みが治まらなければ手術療法を行なう。膝の変形が進行していない初期のケースでは、膝に内視鏡を入れてすり切れた半月板やささくれだった軟骨を除去する膝関節鏡視下手術がある。この手術で症状が改善しない場合は、脛の骨の一部を膝の関節の近くで骨切りし、傾きを修正する脛骨骨切り術を行なう。また、近年はすり減った関節の一部のみを人工関節に置き換える単顆(たんか)型人工関節置換術も多く行なわれている。

すり減った膝関節全てを人工関節に置き換える人工膝関節全置換術は、変形性膝関節症や関節リウマチ、骨の壊死などで膝の重度な変形が認められる場合の選択肢となる。同病院では昨年(2023年)10月、先端テクノロジーを使ったロボティックアームシステム「Mako(メイコー)」を導入し、人工膝関節置換術にも大きな成果を上げているが、中でも単顆型には特にメリットがある。

同病院が新たな治療法としてさる10月から導入したのが、昨年6月に保険収載されたラジオ波治療だ。この治療法は薬物療法や非薬物療法といった従来の保存療法では痛みが治まらない症例に有効で、具体的には高齢で糖尿病などの基礎疾患があるなど、人工膝関節置換術が難しい患者に適応される。

「症状の進行していない変形性膝関節症は、関節鏡視下手術や脛骨骨切り術を行ないます。進行していれば人工膝関節置換術の対象となりますが、合併症があると手術はできません。一方、ラジオ波治療は合併症があって手術ができず、既存のヒアルロン酸注射などの保存療法では痛みを十分に管理できない患者の選択肢となる新しい治療法です」(鈴木医師、以下同)

ラジオ波治療は医療機器「Coolief(クーリーフ)疼痛管理用高周波システム」を使って行なう。同システムを使用するには一般社団法人日本関節病学会の会員であり、かつ変形性膝関節症の専門知識と6年以上の経験のある医師であることが求められるほか、講習プログラムの受講などが義務づけられており、これらの要件を満たした医療機関でなくてはラジオ波治療はできない。

「患者さんにリハビリテーションをきちんと身につけてもらうため、当病院では手術の前後に教育的リハビリを行なっており、ラジオ波治療でも痛みを最小限にするため1、2泊程度の入院が必要になります」

ラジオ波治療に用いる「Coolief 疼痛管理用高周波システム」

ラジオ波治療のイメージ

(アバノス・メディカル・ジャパン・インクの治療ガイドブックより)

素材の進化が著しい人工膝関節

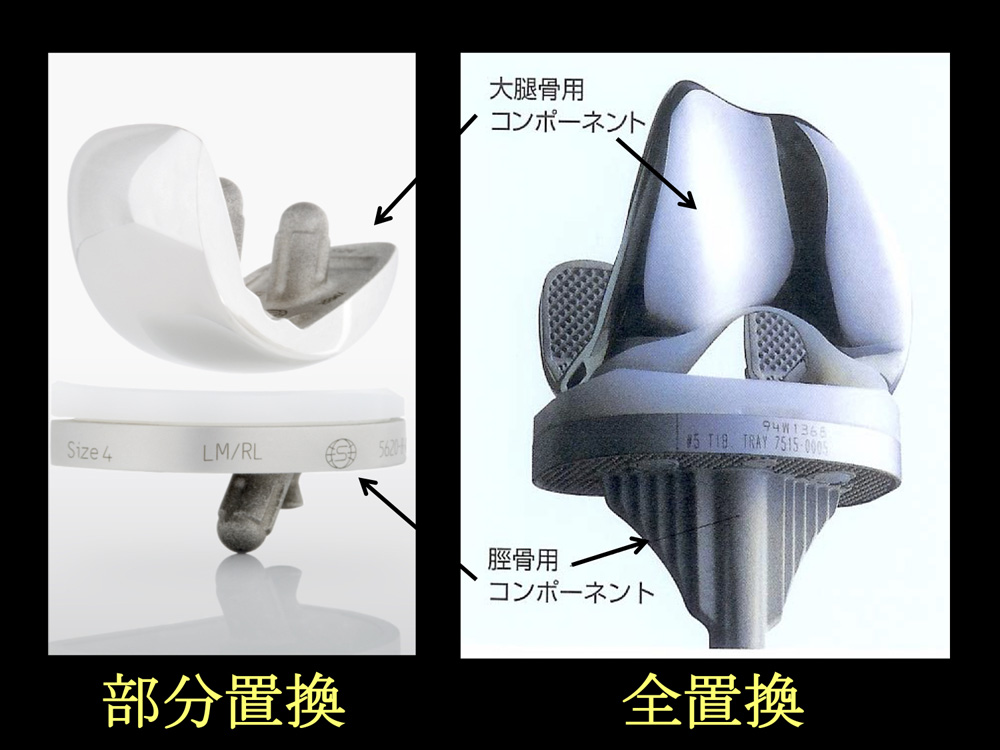

(部分置換と全置換)

安全で正確な手術をサポートするロボティックアームシステム「Mako(メイコー)」

ラジオ波治療に用いる「Coolief 疼痛管理用高周波システム」

ラジオ波治療のイメージ

(アバノス・メディカル・ジャパン・インクの治療ガイドブックより)

素材の進化が著しい人工膝関節

(部分置換と全置換)

安全で正確な手術をサポートするロボティックアームシステム「Mako(メイコー)」

ラジオ波治療と手術支援ロボットで万全の体制へ

鈴木医師が行なうラジオ波治療の流れについて説明しよう。

治療前、外来診察時に膝の末梢神経に局所麻酔を注入し、効果を確認するブロックテストを行ない、効果があればラジオ波治療を勧めることになる。

その手技は、点滴で鎮静剤を注入した後、局所麻酔を打ってからエコーガイド下で末梢神経に並走する血管を固定。その部位に専用の電極針を刺して痛みを感じる神経にラジオ波を照射し、針の周辺に熱を発生させ神経を遮断する。治療後は針を抜き合併症を防ぐため皮膚を消毒する。こうやって長期的に痛みを軽減させるというのが基本的な仕組みだ。治療時間は20~30分程度とのこと。

「ラジオ波は60~70度の高温なので、患者とやり取りしながら熱さを感じるようなら麻酔を加えるなどして治療を進めます。変形性膝関節症の患者さんにとって何よりも厄介なのは痛みです。アメリカで実施した治験では痛みの程度が半分になったという割合が74%。痛みの度合いの平均は10段階のうち3~4というデータが出ており、ラジオ波治療で痛みがかなり軽減されることが証明されています。通常の関節は痛みを感じると防御機能が働き、痛みを回避しようとします。痛みが完全になくなることで関節の破壊が進むことは避けねばなりませんが、この手技で破壊が著しく進むことは報告されておらず、適度に痛みが抑制されていると考えられています」

ラジオ波治療をしても多少の痛みを感じるのは、自分の体の防御機能が働いているため破壊は進みづらいということを覚えておきたい。

北海道整形外科記念病院のラジオ波治療は始まったばかりで普及はこれから。同病院には痛みを軽減するためヒアルロン酸注射を求めて通院している患者がかなりいる。「そういう方々がラジオ波治療を受ければ注射の回数もかなり減るでしょう」と鈴木医師は期待する。

同病院の人工関節治療は膝関節だけで年間約150症例を実施しており、鈴木医師は人工膝関節置換術のエキスパートとして知られている。これまで変形が著しい症例を多数治療してきたが、最近では内側だけが悪化した症例の部分置換術を多く手がけている。

「部分置換の単顆置換術は、内側の軟骨以外は全て残すことができるので全置換術に比べ低侵襲と言えます。今後は、先端テクノロジーのロボティックアームシステム『Mako』を使った人工膝関節置換術に力を入れたい」

「Mako」は、傷んでいる骨の切除や人工関節を正確に設置するために医師をサポートする手術支援ロボットで、治療を保険診療で受けることができる。特筆すべきは、人の手のようにぶれることがなく、正確に動きかつ止まることができる点だ。

手術は、まずCT検査で得られた患者の骨格の情報をコンピュータに入力し、人工関節のサイズや設置する位置、骨を切除する位置、量などを決める事前計画を作成する。手術中は膝関節の変形を矯正し、関節が安定する適切な位置をリアルタイムにコンピュータ画面で確認し調整する。医師はロボティックアームの先端に取り付けられた器具を操作し骨を切除する。ロボティックアームは少しでも計画から外れた動きをしようとすると停止する仕組みになっており、治療計画に沿った安全、安心な手術を可能にする。

「Mako導入以後、これまで以上に正確な手術が可能になり、単顆置換術の症例が増えたうえ患者さんの予後も非常に良くなった。先週手術をした患者さんはまだ術後5日ですが、経過も良く退院の日を心待ちにしており、術後10日くらいで退院できるかもしれません。Mako導入とラジオ波治療の介入により変形性膝関節症治療の精度や適応は大きく変わっています」

北海道整形外科記念病院は1978年、豊平区の現在地に開院。設立に尽力した著名な整形外科医、故・松野誠夫北海道大学名誉教授が1995年から2014年まで理事長を務めた後、後任理事長に大学時代に指導を受けた加藤貞利医師が就任し、現在トップとして采配を振るっている。病院の建物は2010年に全面改装し病床数は199床。医師や看護師、リハビリスタッフなど約300人の職員が従事している。

診療は上肢・下肢・脊椎・股関節の4分野のほかに、リウマチ・スポーツ外傷・骨粗しょう症と疾患別に分けて対応。国内有数の整形外科病院として道内外から患者を受け入れ、18年4月にはサテライトとして札幌駅直結のJRタワーオフィスプラザさっぽろに「JRタワークリニック」をオープンし、患者の利便性に寄与している。

鈴木医師は釧路市出身。子どもの頃に可愛がっていた鳩が死んだため獣医師になろうと決意したが、担任の教師のアドバイスで医者を目指した。北大医学部に入学し整形外科を専攻したのは、入学後にアイスホッケーを始めスポーツ医学に関心を持ったから。アイスホッケーの先輩が整形外科に進んだことも同科に進むきっかけとなった。そのアイスホッケーは60代の半ばとなった現在も続けている。日本体育協会公認スポーツドクターとしてアイスホッケー日本男子日本代表チームなどのチームドクターも務め、選手の健康を総合的に管理したことでも知られる。

整形外科の各領域で豊富な知識と経験を持つ専門医が揃い、チームワークの良さで知られる北海道整形外科記念病院。今回導入された新治療「ラジオ波治療」と同病院の今後に期待していきたい。

目次へ

© 2018 Re Studio All rights reserved.