日本学術会議講演会「北海道から多文化共生を考える」報告レポート

待ったなしの多文化共生

2025年01月号

北大学術交流会館の講堂で開かれた学術講演会「北海道から多文化共生を考える」(11月17日)

労働力不足を補っている外国人とどう生きていくか問われる北海道

急速な人口減少を受け道内179市町村の3分の2が将来的に「消滅の可能性」があるとされる。その北海道の経済や自治インフラなどをめぐり持続可能性のカギとなりうるのが「来道する外国人との共生」だ。日本を代表する研究者で構成され、地元への寄与も掲げる日本学術会議北海道地区会議が11月17日、北大キャンパスで学術講演会「北海道から多文化共生を考える」を開いた。「多文化共生」とは、多様な文化・言語・出自を持つ人々が人権を守られながら共に生きる社会のあり方を指す。この日、5人の専門家が登壇し、それぞれの専門分野の知見に基づき講演した。そこで浮かび上がった課題とは──。

取材・文 岡野 直(ただし)

1960年札幌市出身。東京外語大学ロシア語科卒業。85年朝日新聞社入社。2021年からフリー。ロシア語の全国通訳案内士。近著に『戦時下のウクライナを歩く』(光文社新書)。64歳

北海学園大・宮入隆教授「外国人が支える一次産業」

北海道の人口は500万人をキープしているのか、いないのか──。

宮入隆・北海学園大経済学部教授は、講演の冒頭部分でこんな問いを聴衆に投げかけた。

「住基ネットで今年9月末、505万人。しかし、外国人の方が6万人いて、これを除くともう500万人を割っている。北海道は『人口減少の先進地域』と言われます」

北海道の人口減少は全国より10年早く始まった。ピーク時は570万人(1997年)。この四半世紀、全体で12%に当たる約70万人が減り、そのうち生産年齢人口(15~64歳)では2割減ったとされる。そのため若手人材を確保しようと、技能実習、特定技能の資格で在留する外国人を求める企業、農場、地域社会が増えている。

宮入教授は「北海道の特徴は、働く在留資格(労働者)で来ている人の比率が全国より高く、外国人の6割以上。産業分野では農業や水産加工業が多い。また近年、建設業、福祉介護分野が急増している」と指摘。宮入教授の専門は農業経済論で、外国人労働者の課題を研究している。

「去年の北海道の農業算出額を見ると、6割がた酪農・畜産。そこに大勢の外国人労働者が入っているので、その人たちが、もしいなくなったらかなり厳しい。そこまでの状況にもう来ています」

外国人の在留資格のひとつ、2019年に導入された「特定技能」は単純労働の労働者も認めている。また1号と2号があり、特定技能2号の場合、「長期就労」「永住」や「家族帯同」も可能で移民に近い性格を持つ。日本語能力試験と、農業などの技能試験に合格することが条件だ。

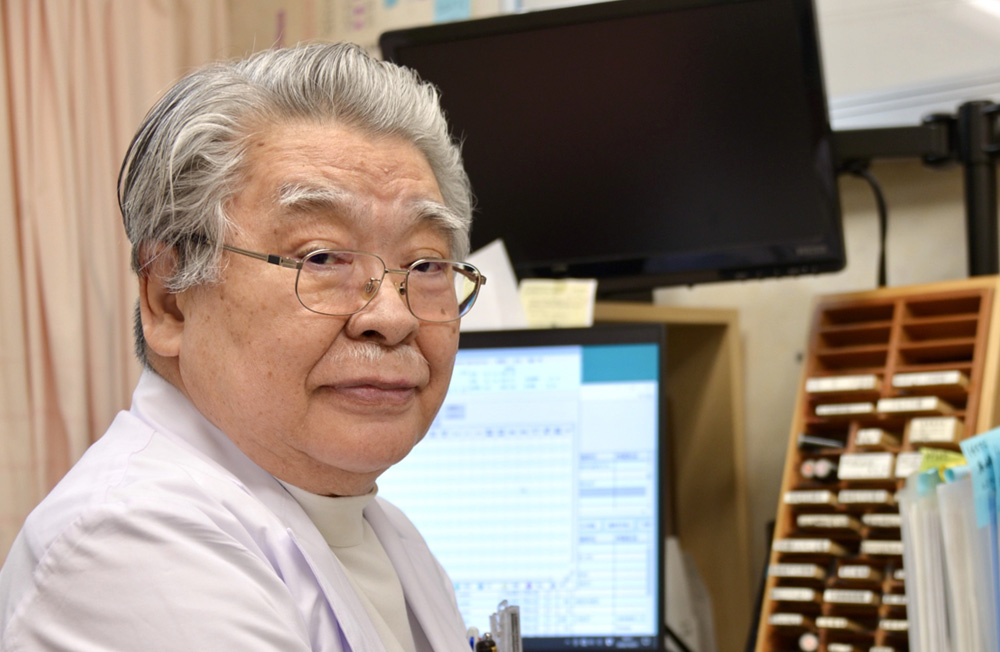

北海学園大経済学部・宮入隆教授

室蘭市立桜蘭中学校・佐々木ななみ教諭

北大大学院のフーマン・グーダルズィ准教授

室蘭工業大学・太田香教授

北大アイヌ先住民研究センター・石原真衣准教授

北海学園大経済学部・宮入隆教授

室蘭市立桜蘭中学校・佐々木ななみ教諭

北大大学院のフーマン・グーダルズィ准教授

室蘭工業大学・太田香教授

北大アイヌ先住民研究センター・石原真衣准教授

目次へ

© 2018 Re Studio All rights reserved.